Se baja la aguja de un tocadiscos sobre un LP y comienza. El crujido sobre el vinilo es silenciado por un latido largo y grave que se va desvaneciendo y, a continuación, una vorágine de sonido que sirve de obertura para la (des)pasión que se avecina.

Puede que el tocadiscos esté iluminado por la luz de la lámpara de lava que te regaló tu hermana cuando se fue a la universidad. Tal vez los pósters de Snoopy y R. Crumb de la pared queden ocultos por las nubes de humo de la pipa de agua que tienes en el regazo de tu mejor amigo. La vorágine crece y se arremolina como “El Aleph” en ese cuento de Borges que tu profesor de literatura te asignó para la clase, y entonces – zas – el paisaje sonoro del álbum se amplía en 3D Technicolor CinemaScope, y un cansado cantante llega para recordarte que “Respires… Respira el aire”. Es 1973, tenés 15 años y estás escuchando The Dark Side of the Moon.

Bueno, puede que tú no, pero yo sí, y todos los de mi edad: toda una cohorte generacional de adolescentes suburbanos, en su mayoría hombres, en su mayoría blancos, para quienes el álbum de Pink Floyd sirvió como indicador sonoro de nuestro descontento. Este año se cumple el 50 aniversario del lanzamiento de The Dark Side of the Moon -si no ha envejecido, nosotros tampoco- y este mes se estrena en cines Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd, un documental dirigido por Roddy Bogawa y el fallecido diseñador gráfico Storm Thorgerson, cuya portada de “Dark Side” -un prisma que proyecta color en la noche- es tan enigmática como cualquier cosa en los surcos del propio álbum.

Estos hitos son excusas convenientes para conmemorar una obra de la cultura popular que se niega obstinadamente a desaparecer. Con sus sonoros despertadores y sus majestuosos cantos fúnebres, sus espíritus y su felicidad, The Dark Side of the Moon es un monumento del rock clásico, un género más conocido por nuestros hijos y nietos como Dad Rock (Rock de padres), que o bien ojean rápidamente en Sirius Radio o bien escuchan con estudiada curiosidad adolescente, como yo escuchaba los discos de Sinatra de mi madre. Pero aquí está el truco: el “Lado Oscuro” no necesita Sirius ni una lista de reproducción parental para ser descubierto por los adolescentes del siglo XXI. Lo encuentran por sí mismos, justo en el momento en que su desencanto con el mundo de los adultos hacia el que les llevan a marcha forzada, cristaliza en agotamiento.

Puse mucha música cuando mis dos hijos crecían en el cambio de milenio, pero no mucha de Pink Floyd. Y, sin embargo, en un momento dado de sus respectivas adolescencias, ahí estaba The Dark Side of the Moon, entregado por sus amigos como (y posiblemente con) una bolsa de hierba.

Es un enigma intrigante. Hay otros monolitos del Dad Rock de principios de los 70 – Who’s Next, Led Zeppelin IV, Layla, Eat a Peach, inserte aquí su propio candidato-, así que ¿por qué éste ha tenido una cola tan increíblemente larga? “Dark Side” es el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos, con una carrera ininterrumpida de 14 años en el Billboard 200 y apariciones regulares hasta 2023 inclusive, con un total de 981 semanas en las listas.

No es que el mundo estuviera esperando a un nuevo álbum de Pink Floyd hace medio siglo. The Dark Side of the Moon tomó a todo el mundo por sorpresa, musical y comercialmente, sobre todo en Estados Unidos, donde el art-rock experimental de la banda británica había sido ignorado en favor de exploradores sónicos como Grateful Dead.

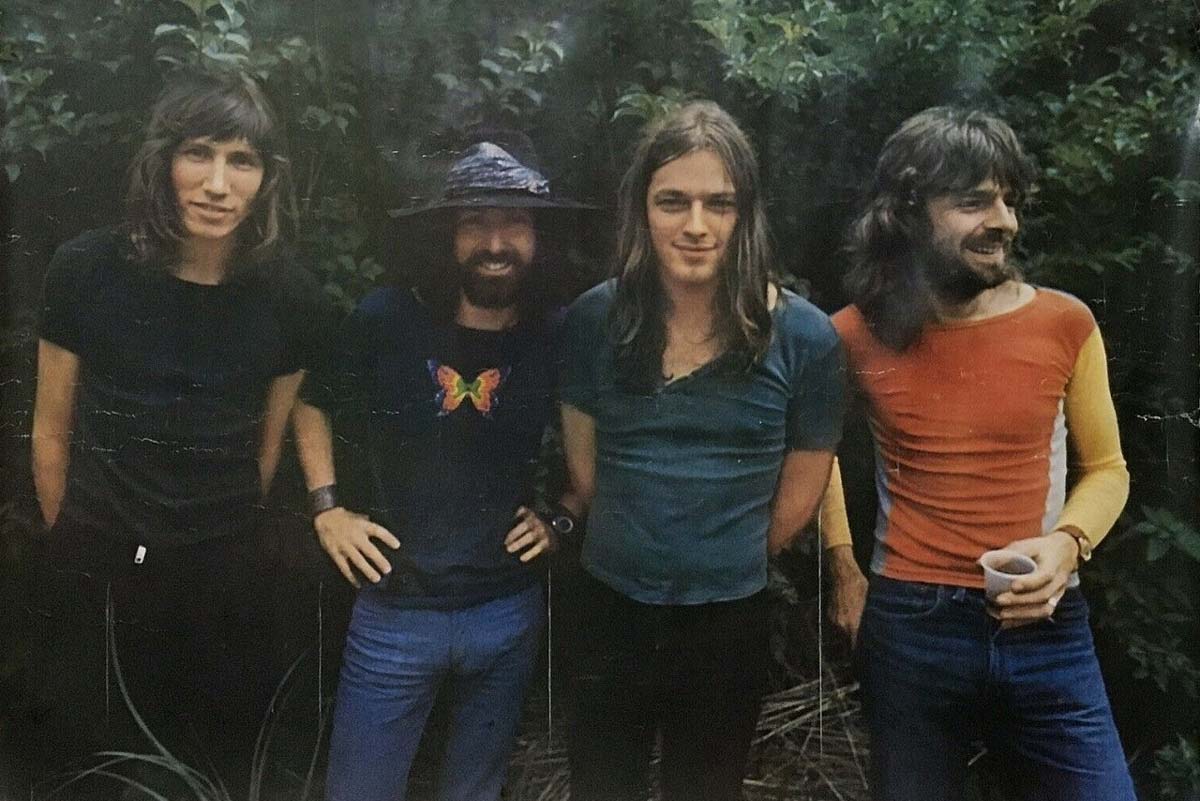

“Dark Side” representó la culminación de la lucha del grupo por librarse de la larga sombra de su líder original, Syd Barrett, el caso de manual de un rockero de los sesenta que recorrió la distancia química y nunca regresó. Como deja claro el nuevo documental, The Pink Floyd (como se llamaban originalmente, fusionando los nombres de los músicos de blues estadounidenses favoritos de Barrett, Pink Anderson y Floyd Council) era en gran medida un producto del capricho visionario acidhead de Barrett, con el bajista Roger Waters, el tecladista Rick Wright y el baterista Nick Mason apoyando al líder en el canto, la composición y la guitarra solista.

La magia perduró a lo largo de los eclécticos primeros singles del grupo, pero ya en la gira del álbum de debut de 1967, The Piper at the Gates of Dawn, un Barrett adicto al LSD y mentalmente enfermo miraba fijamente a media distancia y tocaba una sola nota durante sets enteros. Apenas estuvo presente en la continuación, A Saucerful of Secrets (1968), y fue expulsado de la banda poco después, con el guitarrista Dave Gilmour ya reclutado para ocupar su lugar. Su compañero John Etheridge recordaría más tarde que Gilmour pensó que debía “disfrutarlo mientras dure, porque sin Syd esa banda no va a ninguna parte”, una de las grandes decisiones equivocadas de la historia de la música popular.

Pero ciertamente eso parecía después de la tensa mitad noise-rock de Ummagumma (1969), aunque las dos primeras caras de ese doble álbum transmitían la potencia de la banda en directo. En Atom Heart Mother (1970), se podía oír a Waters, Wright y Gilmour alejarse de la hiperactiva inventiva que les había legado Barrett y empezar a ensamblar un sonido que ahora reconocemos como floydiano, y el infravalorado Meddle (1971), con su obra maestra lateral “Echoes”, preparó el terreno para la majestuosa cohesión aural de “Dark Side”. “Echoes” era rock, era un viaje, pero de alguna manera también era pop. Sólo faltaba que Pink Floyd significara algo.

Con The Dark Side of the Moon, querían decir algo, y de una forma que muchos jóvenes oyentes americanos de 1973 entendieron intuitivamente.

El escándalo Watergate era una mancha que se extendía hasta la puerta del Despacho Oval; la participación militar estadounidense en Vietnam había cesado en enero, pero los bombardeos de Camboya continuaron durante meses. Las salas de cine estaban dominadas por parábolas de corrupción (El Padrino ganó el Oscar a la mejor película el mismo mes en que se estrenó “El lado oscuro”) y posesión demoníaca (El exorcista se estrenó a finales de año). Tus padres veían “Los Walton” en la tele y se preguntaban qué le había pasado a este país. Si eras adolescente, no te uniste a las marchas de protesta como tus hermanos mayores; te habías perdido la revolución y Woodstock, y, de todos modos, ¿qué conseguías protestando, aparte de una victoria aplastante de Nixon? En lugar de eso, salías con tus amigos a un nuevo lugar llamado centro comercial, o te quedabas en tu habitación y te drogabas. “Me encantaría cambiar el mundo”, había cantado el grupo británico Ten Years After un año antes, “pero no sé qué hacer, así que te lo dejo a ti”. Muchos de nosotros sabíamos exactamente cómo nos sentíamos.

Al parecer, Pink Floyd también. The Dark Side of the Moon fue el intento del letrista Roger Waters de catalogar las tensiones y enervantes de la vida del músico de rock y, al hacerlo, solemnizó y romantizó el sentimiento de derrota de una generación. El lastre de un trabajo extraescolar: “Cava ese agujero, olvida el sol/ Y cuando por fin el trabajo esté hecho/ No te sientes que es hora de cavar otro”. El mortal goteo intravenoso de la existencia adolescente: “Pateando un trozo de tierra en tu ciudad natal/ Esperando a que alguien o algo te muestre el camino”. La sensación de que el futuro era más de lo mismo: “Arriba (arriba… arriba… arriba…) y abajo (abajo… abajo… abajo…)/ Pero al final sólo son vueltas y vueltas”. El ritmo constante de las canciones, las lúgubres guitarras de Gilmour y las nubes de sintetizadores de Wright dejaban al oyente cómodamente entumecido, sin estar preparado para la paranoia del accidente aéreo de “On the Run”, los gemidos de desesperación sin palabras de la cantante Clare Torry en “The Great Gig in the Sky” o el gruñido 7/4 de “Money”.

Entre otras cosas, The Dark Side of the Moon mostró a Pink Floyd renunciar a exorcizar el fantasma viviente de Barrett y empezar a mitificarlo en su lugar en la penúltima pista del álbum, “Brain Damage” (y en “Shine On, You Crazy Diamond”, de la continuación de la banda en 1975, “Wish You Were Here”). “El lunático está en mi cabeza”, cantaba Waters en “Brain Damage”; muchos de nosotros pensábamos que también sabíamos lo que se sentía.

Tales eran las emociones y pretensiones del existencialismo adolescente de clase media en los suburbios de los Estados Unidos de mediados de los setenta. The Dark Side of the Moon les proporcionó una banda sonora con la que cabecear y desmayarse y, si vivías cerca de una ciudad con planetario, un espectáculo de láser para iluminar el lado oscuro de tu cerebro. En tres años, el punk llegaría para borrar la gloriosa autocompasión de “Dark Side” e insistir en que no había más futuro que el que tú mismo te creabas. Para entonces, muchos de nosotros habíamos seguido adelante y habíamos encontrado un propósito o habíamos dejado que un propósito nos encontrara a nosotros. Pink Floyd se hizo rico, se volvió ambicioso, se dividió en la acritud.

Syd Barrett murió de cáncer de páncreas en 2006, tras retirarse de la vida pública a casa de su madre y a la mística eterna que conlleva ser el chico perdido más desconocido del rock clásico. Pero The Dark Side of the Moon sigue siendo un rito de iniciación adolescente por excelencia. Es una lista de reproducción que se transmite como un apretón de manos secreto, un CD en el coche durante un largo viaje a medianoche y un latido que conecta a una generación de niños aturdidos por la duda, con la siguiente.

Infobae

Conéctate con Formato7:

LA RATA VENGADORA | Cisneros aprieta; Cuitláhuac no sabe qué hacer con él

Comentarios