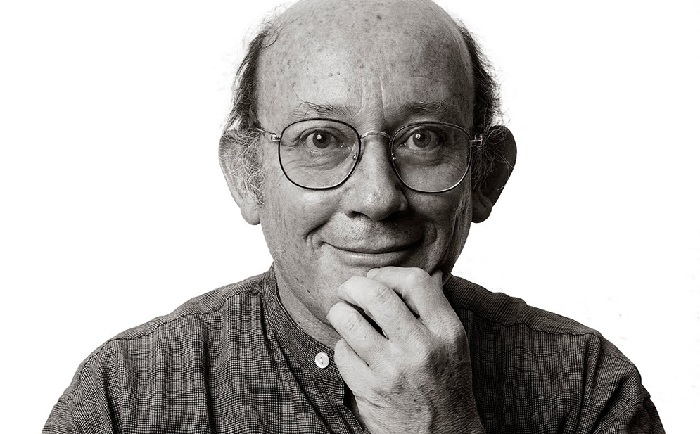

El 25 de agosto de 2010, en su columna Gaceta del Ángel que publicaba en el diario Reforma, Germán Dehesa dio una noticia que, pese a haber sido escrita con el sentido del humor y el optimismo que lo acompañaron siempre, resultaba inquietante:

«Creo que no les he contado que estoy enfermo, seriamente enfermo. Tengo cáncer, pero hasta ahora la enfermedad no me ha producido ningún dolor insoportable. Trato de vivir sobre las puntitas de los pies, pues en mis delirios, imagino que si casi no hago ruido, la enfermedad no se va a percatar de mi presencia y me permita [sic] colarme a la vida que es a donde me gusta estar…

«Nadie tiene idea de cuándo será la terminación cronológica de mi vida, pero calcula la ciencia médica que esto ocurrirá hacia los finales de este año.

«Espero distribuir generosamente entre el personal médico billetes de muy alta denominación, de modo que este plazo se vaya ampliando, por lo menos, hasta 2020. Si se puede obtener más, ahí lo dejo en manos del Gobierno. Tengo mucha confianza en que nuestra burocracia acuse recibo de la solicitud en 2018, lo cual nos da margen para seguir resollando».

Más adelante, con ese optimismo al que aludí arriba, aseguró: «No me estoy despidiendo. Yo espero que falte mucho como para que ocurra algo tan ingrato»

Sin embargo, esa colaboración —que tituló El corazón y sus figuraciones— fue la última, murió una semana después, el dos de septiembre.

Germán Dehesa nació el primer día de julio de 1944, de haberse atendido su solicitud de vivir al menos hasta este año depredador, mañana apagaría las setenta y seis velas de un pastel que tendría, sin duda, forma de coronavirus.

Como Carlos Monsiváis —que también nos dejó en ese 2010 tan funesto para la literatura en el que además de ellos dos, murieron Carlos Montemayor, José Saramago y Alí Chumacero—, Dehesa aderezaba su vasta sapiencia y su crítica mordaz con un fino, y muchas veces negro, sentido del humor. De haber llegado hasta aquí, ¿cómo estaría narrando los devaneos de esta pandemia?, ¿cómo, los efectos emocionales y económicos de la reclusión?, ¿qué fogatas de resistencia nos estaría encendiendo?

En una charla que tituló Yo contra mí, habla de la dualidad de su orígenes, su padre era jarocho, comunista y desmadroso; su madre, michoacana, ultracatólica y chantajista.

«Recuerdo aquí a Giovanni Guareschi —dice en la charla—, que creó a dos personajes memorables: a Don Camilo, que era cura, párroco de un pueblo italiano, y al alcalde, que era comunista, se llamaba Giusepe Bottazzi, aunque todo mundo le decía Pepón. Hagan de cuenta que en mi casa vivían Don Camilo y Pepón, nada más que Don Camilo era Doña Camila. Si recuerdo bien el mundo de Guareschi, lo más conmovedor del libro, lo más divertido era que, a pesar de esos encuentros o desencuentros ideológicos, los dos personajes siempre encontraban una ruta para que lo humano los reuniera. Supongo que por lo menos en tres ocasiones mis padres lograron encontrar ese camino: tuvieron tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, el mayor; luego aparecí yo en el horizonte para gloria de este país, el primero de julio de 1944; y mi hermana, la menor, de quien ya hablaré».

«Ése es mi mundo. Podría estar peleado conmigo mismo, pero vivo muy reconciliado»

La muerte de sus padres es presa de su sarcasmo:

«Cuando llegado el día falleció mi padre de la manera más tranquila, se acostó a dormir una siesta, se enderezó y le dijo a mi madre: ‹Te quiero comprar un vestido en Liverpool›. Fueron sus famosas últimas palabras —por andar ofreciendo vestidos a las viejas, eso nunca hay que hacerlo—. Se volvió a recostar un momento. Le dio una embolia fulminante, y murió.

«Mí mamá —se supone que cuando uno hace edema pulmonar podemos librar uno, dos, quizá tres— hizo casi treinta edemas pulmonares y la pinche necia no se quería ir. Sólo se murió porque a mi hermana se le descompuso el coche. Mi hermana, una doctora muy afamada en el Seguro Social, en cuanto veía que mi mamá se empezaba a torcer, la trepaba al coche y se la llevaba al hospital, le ponían el ventilador y le hacían quién sabe qué y le pasaban suero. Cuando yo llegaba vestido de negro y todo, ella salía radiante y, así, más o menos treinta veces. Pero una vez —y conste que no fui yo el que descargó la batería— no arrancó el coche. Mi mamá no alcanzó a llegar y se murió en el trayecto. Mi hermana se azotaba y yo le decía:

«—Hermana, esto ya no era vida, agonías todos lo días, esto ya era un exceso».

La madre sostenía que la enfermedad de su hermano era una maldición que había caído en la familia como consecuencia de los pecados de su padre, pero un médico le dijo: «Su mamá que piense lo que quiera, el problema de su hermano se llama fórceps, para nacer le doblaron demasiado la cabeza, hubo un momento en que se quedó sin oxígeno el cerebro y ahí empezó todo el proceso de deterioro».

Al esa «maldición» debió buena parte de su ser según narra hacia el final de la charla —la parte más conmovedora—:

«Adquirí dominio de la palabra, adquirí el dominio del diálogo, de hablar desde el otro preguntándome quién es el otro y qué quiere decir, imaginándomelo, suponiéndomelo. Aprendí también a mantener la tensión, porque mi hermano lo único que podía mover era una mano. Empezaba la narración y me apretaba la mano; si me empezaba a poner pesadito o muy intenso, me empezaba a soltar, y cuando ya era una güeva perfecta, me soltaba la mano. Empecé a aprender en qué momento me iba a soltar la mano y cambiaba de tema o decía un albur o decía esto o decía aquello y volvía a sentir el apretón. Hasta las novelas le quedaban chicas.

«Cuando mi hermano ya estaba muy metido, había que añadirle capítulos al mismo Salgari y resucitar al Corsario Negro…

«Pero fíjense lo que son las dualidades de esta vida, la maldición (como le decía mi madre) de la enfermedad de mi hermano me dio el dominio de la palabra, me dio la lectura, me dio el diálogo, me dio el manejo de las tensiones. No me cuesta ningún trabajo hablar en público porque sigo hablando con mi hermano y siento otra vez cuándo me va a soltar la mano, a qué hora hay que cambiar, a qué hora hay que pasar a otro tema. Pero no es ninguna gracia: lo aprendí, lo entrené durante más de veinte años de mi vida. Cuando me dicen: ‹Escribe un artículo diario›, pues lo escribo, y me preguntan: ‹¿Y cómo le haces?›, respondo que sigo hablando con mi hermano. Mi columna se llama Gaceta del Ángel: mi hermano se llamaba Ángel Dehesa y era un enviado de Dios, me trajo todos esos dones y derramó oro sobre mi cabeza y me llevé tiempo en entenderlo».

CONTACTO EN FACEBOOK CONTACTO EN INSTAGRAM CONTACTO EN TWITTER